植物和低级动物基本上没有情感,不知道什么叫快乐和痛苦,它们的行为完全由基因决定。如果它们的性状不能适应环境,不能趋利避害,就会默默地死去。趋利避害的目的是生存,生存是利害的最终标准,是判断主体行为是否符合主体利益的第一个标准,可称为客观标准。

定理:主体的生存是主体利益的客观标准。

不同的基因使生物具有不同的功能,某个功能有利于生存,这种基因就是正确的基因,不利于生存,导致趋害避利,就是错误的基因。错误的基因会随着这种生物的灭绝而消失。

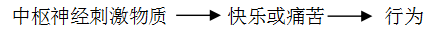

随着生物的进化,生物体中出现了多巴胺和内菲肽之类的中枢神经刺激物质,这些物质可以使中枢神经系统产生兴奋和抑制等情感,情感会导致行为:

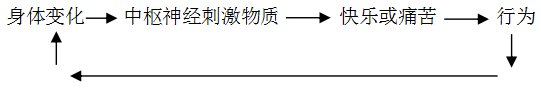

后来,生物体内多巴胺和内菲肽的分泌又与其身体变化之间产生了联系,这样就形成了一种负反馈的控制关系:

图6.2 生物情感的负反馈

苦乐原则的产生是自然选择的结果。有些生物的身体变化与中枢神经刺激物质的关系导致的行为有利于生物的生存,例如看见食物会兴奋,看见天敌会害怕,这些是正确的关系。这时特定的情感,即一定量的中枢神经刺激物质的分泌就成为控制目标,生物会主动地采取各种行为去实现这个目标。有正确关系的生物就具有了生存优势,没有正确关系或没有关系的生物容易被淘汰。我们现在看到的生物在情感与自身需要之间都有基本正确的关系,这是自然选择的结果。没有感性标准的生物只能接受自然选择。

定义: 感性行为是以增加主体快乐、减少痛苦为控制目标的行为。

定理:主体快乐或痛苦的情感是主体利益的感性标准(情感标准或苦乐原则)。

定义:幸福是得到利益时的满足感。

生物把情感作为条件反射的控制目标,决策的原则是减少痛苦,增大幸福和快乐。趋乐避苦是生物的主观选择,趋乐避苦行为本身不是受基因控制的,是受神经系统控制。情感成为自然选择的替代标准是利益标准的第一次转换。

弗洛伊德所说的本我是指基因所决定的人的性状,以及人的感性标准。本我就是人的本能。自我是指作为决策主体的人的意识。边沁的功利原理认为:“不管要干何事,除痛苦或快乐外,没有什么能够最终使得一个人去干。”([英]边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘译.商务印书馆,2011:34.)管理学中有一个人性定理,可以概括为:“任何一个健康的人的任何一个行为,都是服务于他自己的目的的。”(智库/百科, http://wiki. mbalib.com/wiki/人性人心定理)

在感性标准产生之前,生物只有安全的需要和生理的需要。在感性标准产生以后,生物才具有精神方面的高级需要。

对感性标准的控制机制还是过度繁殖和幸存。主观选择的正确性由基因变异和自然选择决定。主体的生存是建立条件反射的原则,符合这个原则的条件反射被加强,不符合的被减弱。自然选择有巨大的成本,有很多物种被淘汰。依据感性标准的生物选择的成本小得多,速度快得多。

同时,我们也要看到自然选择不可能完全保证感性行为的正确性,生物的任性经常让它们送命。同性恋的快感也是一种错误的感性标准。动物与人一样有可能出现同性恋,但动物的同性恋都被淘汰了。人类的同性恋是以充裕的物质资源为条件的,俄罗斯反同性恋就是因为他们感觉到了生存的危机。去西欧的阿拉伯移民如果多到一定程度,西欧人也会反对同性恋。